「分析なんでも便利帳」の記事一覧

開放歯車潤滑

一部の面が外空間に開放された歯車箱に組込まれた低速、高荷重用歯車列の潤滑法。ごく低速では手差し給油、中速歯車では波面から飛ばされない程度の油の滴下給油、低速大型歯車では歯車下端が浅い油皿に接触した給油、一定時間ごと圧縮空気で規定量の潤滑油を吹付ける噴射給油がおこなわれる。 高粘度で歯面への粘着性、耐摩耗性、撥水性のある潤滑剤が使用される。界面活性剤 Surface Active Agent , Surfactant

分子内に親水器と親油基を持つため、界面に吸着して、界面張力を著しく低下させる働きを持つ物質。 水溶液中での解離イオンの性質により、陽イオン(カチオン)、陰イオン(アニオン)、非イオン、両性界面活性剤に分類される。 潤滑油添加剤として用いられる場合は清浄性、さび止め性、油性、水分離性、乳化性、分散性、泡立ち性などに関与する。界面反応

2相の界面で起こる化学反応で、不均一反応はすべて界面反応である。 摩擦表面と潤滑剤との界面で起こる化学反応による生成被膜は摩擦、摩耗などの 低減に重要です。攪拌(かくはん)損失

回転または往復運動する部分が油面と接触することによるエネルギー損失乾燥被膜潤滑剤 Dry Film Lubricant

固体潤滑剤を被膜として用いる場合を指します。 接着剤で接着し被膜にすることが多いが、スパッタリング、イオンプレーティングなどの方法により、固体潤滑剤のみを被膜とすることも可能です。気孔率

焼結体や圧粉体の中に存在する空隙の全体に対する容積率。 気孔が小さいほど材料の機械的強度が増加するが、含油軸受などの用途においては、ある最適な気孔率を選択する必要がある。基油 Base Oil

潤滑油やグリースの基材とする油。 原油を精製して得られる鉱油にはパラフィン系基油とナフテン系基油がある。 その他に、化学合成で得られる合成油も合成潤滑油の基材に用いられます。境界潤滑 Boundary Lubrication

潤滑状態で、油膜による負荷能力が十分でなく、金属間接触が生じていて、摩擦係数が荷重、すべり速度、潤滑流体の粘度に依存しない状態。 潤滑面の表面粗さも関与します。極圧剤

摩擦面間の接触圧力が高く、すべり速度が大きい過酷な潤滑条件下において、摩擦・摩耗を減少させ焼付きを防止する役割をもつ添加剤化合物。 硫黄系、リン系、有機金属塩系などがあります。極圧潤滑

摩擦面の接触圧力が高く、すべり速度が大きいため、潤滑油膜の破断が起こりやすい過酷な潤滑状態。極圧添加剤

接触圧力が高く、すべり速度が大きい、いわゆる極圧潤滑下で生じる発熱で、接触面と反応をすることにより金属同士の接着を減少させ、摩擦・摩耗を少なくし、焼付きを防止します。グラファイト

黒鉛。 大気中で700℃、真空中で2,000℃まで固体潤滑剤として使用されます。 層状の結晶構造が潤滑効果をもたらします。グリッドメタル

鋼板を裏金にし、摺動面に格子状の溝の金属層を持つ軸受け。 金属層は銅、銀、または銅縲怏狽ネどで、その上にハビットメタルと呼ばれるスズ、鉛合金などの柔らかく潤滑性のある金属で覆われています。 溝によって柔らかい表面層メタルとの接合強度が増し、軸とのなじみを持ちながら優れた耐荷重性能を得られています。結晶性高分子

代表的にポリエチレン、ポリイソブチレン、ポリプロピレン、ポリブタジエンポリオキシメチレン、ポリエチレンテレフタレート。ナイロン66、ポリペプチドなどがあり加工条件で結晶度を制御することで、材料の特性を変化させることができる。ケルメット軸受

銅、鉛を主成分とする軸受合金を軟質の裏金にライニングした軸受の総称です。元素記号表

元素記号表はこちらから高温用グリース

一般に150℃以上に使用するグリースです。 増ちょう剤としてカルシウム複合石けん、有機処理ベントナイトやウレア化合物などを使用したもので、基油として合成潤滑油を使用されるものが多いです。高周波焼き入れ

焼き入れ方法のひとつです。 高及び中周波誘導電流によって変態点温度以上に加熱し、急冷させます。 短時間なので脱炭や酸化がない事、部分的に焼き入れる事が特徴です。国際単位系(SI単位)

SI単位は1960年国際度量衡会議で採択された、世界共通・各分野共通の実用単位系。各国の国家標準も基本的にはSl単位に基づくものである。

固体潤滑剤

相対運動における表面損傷を防ぎ、摩擦・摩耗を減少させるために粉末または薄膜として使用される固体。多くの固体潤滑剤は異方性が強く、特定の結晶面または分子間結合力が弱く、塊としての摩擦係数も小さく自己潤滑性を持っています。転がり疲れ

転がり接触を繰り返すうちに、表面の一部に亀裂が入ったり、はく離が生ずる損傷状態の総称です。 代表的なものに、転がり軸受のフレーキング、歯車のピッチングやスポーリングなどがある。コンタミネーション

油圧系、潤滑系に混在する水分、空気、固体物質などの意図しない(汚染)不純物。加水分解安定性 Hydrolytic Stability

水の作用による化合物の分解反応の起こりにくさを指す。加水分解安定性が悪いと、分解反応生成物が油に不溶となって分離したり腐食性を示す場合がある。 一般に鉱油は安定であるが、エステル系合成潤滑油、金属石けんやエステル系潤滑油添加剤などはやや不安定である。ガス クロマトグラフィー Gas Chromatography , GC

試料を窒素やヘリウムなどの不活性ガスによって分離管内で展開し、管内の充てん剤に対する吸着性や分配性の違いにより成分を分離して検出する方法。脂肪酸や軽質の燃料などの組成分析に利用される。ガスケット Gasket

静的に結合した二つの機械部品間に存在する流体の漏れ防止のために、はさみ込まれるシール材。材質はアスベストが主体であったが、人体への悪影響の理由からグラファイト、メタルが主流となっている。ガスタービン用潤滑油 Gas Turbine Oil

ガスタービンの軸受や補機に用いられる潤滑油。 航空ガスタービンにはエステル系合成潤滑油が、また産業用ガスタービン油には主として鉱油系潤滑油が使用されている。化成処理 Conversion Coating

金属表面に化学的に非金属物質を被覆する方法。電気化学的に行う方法に陽極酸化、また化学的に行う方法にリン酸塩処理、クロム酸塩処理や化学着色法などがある。焼付き、腐食の防止などのために行われる。可溶化作用 Solubilization

溶媒に溶けにくい液体または固体に界面活性剤などを添加することにより、熱力 学的に安定な溶液を作ること。清浄分散剤の重要な機能の一つ。含油軸受 Oil Retaining Bearing

焼結金属、成長鋳鉄、合成樹脂等の多孔質材料でつくり、その中に潤滑油を含浸させた軸受。毛細管現象と油の熱膨張により、油は軸受すきま内に浸出し潤滑する。 長期間給油せずに使用できる特長がある。機械損失 Mechanical Loss

流体機械などの損失エネルギーの中で、軸受、しゅう動部分などの機械摩擦による損失エネルギー、および可動部分の流体摩擦による損失エネルギー。気相さび止め剤 Vapor Phase Rust Inhibitor

比較的高い蒸気圧をもつかまたは昇華性をもつもので、その蒸気が鉄鋼のさび止めに効果のある化合物の総称。脂肪酸系およびアミン系化合物などがある。揮発性 Volatility

液体の蒸発のしやすさ。石油製品では、通常蒸気圧と蒸留性状で表わす。 平均分子量450程度の鉱油の180℃における蒸気圧は13.3Pa程度である。キャビテーション エロージョン Cavitation Erosion

キャビテーション気泡が液体の圧力の急激な変化によって、高速で崩壊または振動し、それに伴って発生する衝撃圧力が固体表面に作用して生ずる表面損傷。衝撃圧の繰返しによる疲労破壊現象とされている。キャノン・フェンスケ粘度計 Cannon-Fenske Viscometer

毛管粘度計の一種。一定量の試料油が毛管を通過するのに要する時間から動粘度を計算する。透明液体用の普通型と不透明液体用の逆流型とがある。キャビテーション Cavitation

液体が加速あるいは高振動を受け、液体の静圧がある限界の圧力より低下すると気泡が発生する現象。空洞現象ともいわれている。吸着膜 Adsorbed Film

界面において吸着が起こり、これが吸着平衡に達し、一様の被覆率をもって界面に形成される膜。 物理吸着膜と化学吸着膜がある。油性剤、分散剤、さび止め剤などの作用は吸着膜で説明される場合が多い。凝固点 Freezing Point,Solid Point

材料の降伏点を上回る力で変形をさせた場合に起こる永久的な変形。 圧延加工、伸線加工、鍛造加工も塑性変形です。塑性加工時に発生する熱が、酸化皮膜を形成する温度まで達します。凝集 Cohesion

液体や固体の構成分子、原子、イオンまたは粒子が分子間引力によって多数集まり、密な集合状態を作ること。液体の凝集の仕事は単位断面積の液柱を引き離すのに要する仕事で、液体の表面張力で表わせる。凝着摩耗 Adhesive Wear

2固体間の真実接触面積を構成する凝着部分が、摩擦運動によりせん断されることに基因して生ずる摩耗現象。その生成機構は十分明らかではないが、摩耗現象の中の基本的な形態であって、常にあらゆるすべり摩耗現象の一部もしくは大部分をしめる。ことに潤滑油が存在しない場合、摩擦面の表面あらさが小さい場合、2面の硬さの差が少ない場合、2面が類似の金属で凝着しやすい場合には、凝着摩耗がほとんど支配的に生じる。金属加工油剤 Metal Working Fluid

金属を機械加工する際に、潤滑、冷却、洗浄などの目的で使用する液体の総称。 切削油剤、圧延油、引抜き油剤など用途ごとの種類がある。工作用潤滑油ともいう。クーラント Coolant

液冷式内燃機関などに使用される冷却液。また水溶性切削油剤やエマルション形圧延油は、潤滑とともに冷却にも主要な役割を果たすので、クーラントとよばれることもある。くもり点 Cloud Point

潤滑油の低温特性の一つの尺度。試料を規定のガラス容器に入れ定められた方法で冷却していったときくもり始める温度。鉱油でパラフィン分が析出することによりくもりが生じる。結合剤 Binder

粉末成形体の強度を高めるため添加する有機物あるいは無機物。たとえば、固体潤滑剤被膜(乾燥被膜)に用いる結合剤は固体潤滑剤粉末間の接着性と固体潤滑剤と下地との付着性を高める。けん化価 Saponification Number

試料1gをけん化するに要する水酸化カリウムのmg数。 潤滑油に配合された油脂などエステル類の含量を推定することができる。研削 Grinding

高速で回転する砥石車を加工面に押し当てつつ送ることによって加工する方法で、砥石車を構成する非常に硬い砥粒によって削るので、きわめて硬い材料でも加工することができる。また砥粒の角でわずかずつ削るため、寸法精度とともに仕上げ面精度も優れている。研削砥石 Grinding Wheel

砥粒と結合剤を混ぜて焼き固めたもので、高速に回し、硬い砥粒によって被加工物の面を少しずつ削り取って加工する。被加工物の材質、加工の目的などによって、適当な結合度(結合の強さ)、粒度(砥粒の大きさ)などの砥石を選ぶ。抗乳化度 Demulsibility

油と水の分離のしやすさを示す性能。作動油や工業用ギア油などの潤滑油で、水分離性が要求される場合には抗乳化性試験で評価される。鉱油 Mineral Oil

合成油、動物油、植物油と区別して天然に得られる原油を精製して得られる石油系油の総称。コーティング Coating

表面改質のうち、防錆防食、装飾、低摩擦あるいは耐摩耗性付与、光学的・磁気的電気的特性付与など、表面の欠点改善や新しい機能を付与するために行われる被膜処理の総称。混和安定度 Worked Stability

グリースを規定の混和器で10万回混和して、25℃に保持したのち、さらに60回混和したのちのちょう度。グリースの機械的安定性の評価法のひとつ。 JIS K 2220。混和ちょう度 Worked Penetration

グリースを規定の混和器で25℃に保ってから、60往復混和した直後のちょう度。 混和ちょう度によってNLGIちょう度番号が区分されている。 JIS K 2220。ガウス(G)

磁束密度BのCGS単位系ギルバート

起磁力のCGS単位系キュリー点(キュリー温度)

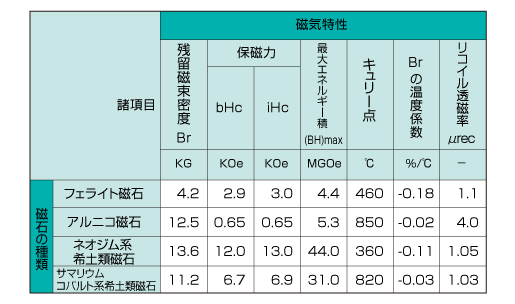

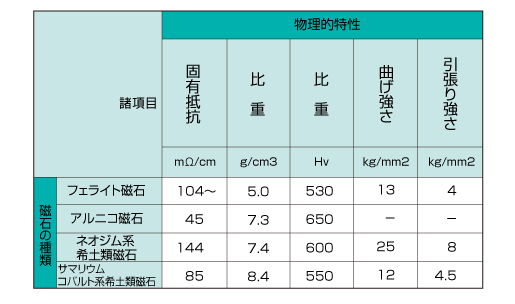

強磁性体がある温度で急激な磁性を消失するポイントのことである。なお、キュリー点以上では強力な磁石も常磁性体となります。希土類コバルト磁石

希土類元素とコバルトとの金属間化合物磁石のことであり、保磁力、最大エネルギー積ともに優れています。希土類鉄磁石

ネオジム(Nd)鉄(Fe)ボロン(B)の正方晶構造を有する焼結合金磁石のことであり、希土類コバルト磁石よりさらにエネルギー積が大きい。希土類元素

原子番号が57から71までの15元素に21番のスカンジウム(Sc)と39番のイットリウム(Y)を加えた17元素のことである。 ■各種磁石の磁気特性1 ■各種磁石の磁気特性2

■各種磁石の磁気特性2

再生油 Reclaimed Oil/Rerefined Oil

潤滑油の使用により生成した劣化生成物や混入異物を分離除去して再生した油。再生方法としては、ろ過、脱水処理、白土処理、酸・アルカリ処理などがあり、処理後に添加剤を補充することがあります。さび止め添加剤

鉄および銅の表面に最ちょう密の状態で吸着し、さびの発生を防ぐ。 極性基と適当な大きさの親油基(炭化水素基)を有する。金属表面に極性基が吸着し、強固な吸着膜を形成し酸素および水と金属表面との接触を防ぐ。 この作用機構は油性向上剤と類似しているため、油性向上剤にはさび止め効果を示すものが多い。なお、さび止め添加剤には、このほか水置換性、水可溶化性等の機能も重要です。シール軸受

両側または片側に潤滑剤の漏れ、異物混入を防ぐためのシールを付けた転がり軸受。磁性流体

10nm程度の強磁性体超微粒子の表面を、オレイン酸などの界面活性剤で密に被覆し、溶媒中に均一分散させたコロイド溶液。 磁場中でのみ磁界の強い方向に引きつけられる。ダストシールなどの分野で実用化されています。湿式クラッチ Wet Clutch

作動油中で使用される摩擦クラッチ。 円板と円すいクラッチがあるが、円板には単板と多板のタイプがある。 自動変速機には多板クラッチが使用されています。終減速機

自動車の変速機の後につく一般に歯数比3~5の固定比の減速機。 差動歯車装置と一体に構造され、前輪駆動車ではトランスアクスルの中にはずば歯車が包含され、後輪駆動車ではハイポイドギヤやかさ歯車を用いる。 ハイポイドギヤはすべりと高負荷のため、ピッチング、スカッフィングなどの損傷を発生しやすいので、極圧性の高いギヤ油(デフオイル)を用いる。消泡剤

泡消し剤とも称し、泡立ちを押さえるため使用される添加剤。潤滑油に不溶で、かつ表面張力が小さく泡沫に対し拡張性のある性質が要求される。潤滑理論

流体潤滑状態に対する流体力学に基づいた理論。 乱流流体潤滑理論や非ニュートン流体潤滑理論、弾性流体潤滑理論あるいは熱流体潤滑理論などがあります。水素化精製法

固体触媒を使って、高粘度指数オイルを作る方法。 環状・芳香族系の炭化水素はエンジンオイルとしては一般的に安定性に欠けると言われ、飽和炭化水素にする事でオイルにふさわしくなります。 水素化されたオイルはミネラルベースオイルなのですが、粘度指数が高く蒸発も少ないことで添加剤量を少なくでき、せん断安定性を高める事になります。 多環式芳香族炭化水素(PAH)は自然界でも動植物の分解過程で生じ、地層中で分解して炭素環が切れ、パラフィン系=飽和炭化水素に変わって行くのですが、その過程を触媒で早めて作る事になります。 特に粘度指数を高めたものは高度水素化精製法ででき、オイルのコスト削減になりますが、5w以下の粘度は難しいとされます。スーツ

燃料の不完全燃焼によって発生するスス。 潤滑油に混入すると油の酸化生成物を吸着して凝集し、粘度上昇の原因となったり添加剤を吸着して機能を阻害し、潤滑油性能劣化を促進する。スカッフィング Scuffing

歯車歯面などのすべり接触面に生じる表面損傷の一つの形態です。スコーリング Scoring

歯車歯面の接触部の局部的な過熱により油膜が破断して金属接触が起こり、歯面が溶着して再び引剥がされるために歯車が荒れる損傷。 焼付き、溶着とも呼ばれています。ステムシール

エンジンのバルブのシステム部とバルブガイドとの間に入るオイル量が適量になるように調整するシール。 このオイル量が増加するとオイル消費が増大し、少ないとバルブの焼付きに至る。スラッジ Sludge

燃料および潤滑油が貯蔵中あるいは使用中に変質して析出した油不溶分。 装置各部に堆積したり、フィルタを詰まらせて正常な潤滑を阻害する。セ氏と華氏

セ氏はCで表され、華氏はFで表されます。 この関係は「(F-32)/2*1.1」とすれば大体の近似値になります。船尾管軸受

船舶のプロペラ軸が船体を貫通する箇所である船尾管にある軸受。 金属軸受、ゴム軸受、海水を潤滑剤とする木質軸受があります。増ちょう剤

グリースの成分で、液体潤滑剤の中に分散し、三次元構造を作り半固体状にする作用をもつ物質。 ステアリン酸などの各種金属石けんが用いられます。塑性(そせい)変形 Plastic Deformation

材料の降伏点を上回る力で変形をさせた場合に起こる永久的な変形。 圧延加工、伸線加工、鍛造加工も塑性変形です。 塑性加工時に発生する熱が、酸化皮膜を形成する温度まで達します。酸価 Acid Number, Acid Value

試料油1g中に含まれる酸性成分を中和するのに要する水酸化カリウムのmg数で表される。酸価には酸性成分の量を示す酸価と、強酸性成分の量を示す強酸価の二つがあるが、強酸価が存在して問題になる場合は比較的少ないので、単に酸価といって酸価を指すこともある。酸価の測定方法はJIS K 2510などで定められている。残留炭素 Carbon Residue

石油類を一定条件下で加熱分解、蒸発させた後に残る炭素状物質。燃料油ではカーボン生成度の目安に、また潤滑油では精製度の目安になる。 JIS K 2270。シール Seal, Sealing Device

機器内部からの作動油の漏れ、外部からの異物の浸入を防ぐための装置。使用状態により静止部分に用いられるガスケットと、往復運動、回転運動、らせん運動などの運動部分に用いられるパッキンとの二つに大別される。磁気軸受 Magnetic Bearing

磁気力によって荷重を支える軸受。永久砥石の反発力を用いるもの、電磁石を用いて磁気力を制御するもの、超電導磁石を用いるものがある。潤滑剤を必要とせず極低摩擦の軸受となる。また、荷重の大半を受け持つ補助軸受としても用いられる。精密機械油 Instrument Oil

計器、時計など精密機械に使われる油。精製鉱油に精製した油脂を添加したもの、 あるいは合成潤滑油が用いられる。良好な油性と長期間連続使用するため、優れた 安定性を必要とする。色相 Color

・石油製品を透過光線により測定し酸化劣化を数値化。無色の流動パラフィンから、淡黄色 、 オレンジ色、赤褐色、暗赤褐色など種々ある。 ・石油製品の色を淡い色の0.5から濃い色の8.0に数値化して分類し酸化劣化を判定する。 JIS K2580,ASTM D1500に基づいて分析されます。軸受油 Bearing Oil

主として循環式、油浴式、はねかけ式給油方式の各種機械軸受部の潤滑油として用いられるもの。 従来、無添加精製鉱油が使用されていたが、現在では酸化防止剤およびさび止め剤を添加したものも使用されている。JIS K 2239。 鉄鋼圧延機のロールネック軸受。(モーゴイル軸受、メスタ軸受)に使用される高粘度軸受油を油膜軸受油ともいう。脂肪酸 Fatty Acid

鎖状モノカルボン酸の総称。一般に直鎖状で天然のものは炭素原子数が偶数であるが、合成あるいは自動酸化により奇数のものも得られる。脂肪酸は一般に無色の液体または固体で高級脂肪酸は水に不溶で油に少量可溶である。油性剤、合成潤滑油あるいはグリースの増ちょう剤となる石けんの原料として使用される。しゅう動面 Sliding Surface

すべり面のこと。2つの物体が相対運動をしているとき、互いに接触している面。 容積式ポンプおよびモーターにおいては、ケーシングとそれに内接する可動部材の接触面のこと。蒸着法 Vapor Deposition

真空蒸着ともよばれ、加熱などにより真空中で材料を蒸発させ、基板に膜を形成する方法。粒子は蒸発温度程度の熱エネルギしか持たないので、到着エネルギが小さく基板盤との付着力が小さい。植物油 Vegetable Oil and Fat

天然の植物から採取した油脂の総称。成分的には脂肪酸のグリセリドであるが、動物油と比較して一般的に不飽和脂肪酸の割合が高く、常温で液体として存在するものが多い。金属加工油剤に広く用いられる。しわ押さえ Blank Holder

板材成形においてダイと対向して板材の反対側に配置される工具。板材の縮みフラ ンジ変形などでの面内圧縮に起因する座屈現象であるしわを、板面垂直方向の圧縮 力負荷および変位規制の効果により抑制する。真空ポンプ油 Vacuum Pump Oil

真空ポンプに使用する蒸気圧の低い潤滑油。回転式ポンプ用には精製鉱油、油拡散ポンプ用にはアピエゾン油、ジエステル油、シリコーン油、アルキルナフタレンなどが使用される。シングルグレード油 Singlegrade Oil

通常の鉱油の粘度ー温度特性を持つ潤滑油の呼称で、100℃の粘度1点により分類されるSAE粘度番号により表示される。特にエンジン油、ギヤ油に対してマルチグレード油と区別するために用いられる呼称である。親水基 Hydrophilic Group

水との親和力が大きい有極性の原子団。疎油基ともいう。金属スルホン酸基、金属カルボキシル基などは最も強い親水基である。分子中で親油基(疎水基)と組み合わせて界面活性剤の分子を構成。水溶性油 Water Soluble Oil

工作用潤滑油のうち、界面活性剤の働きで、水とエマルションを形成する油。あるいは水に可溶性の油で、切削、圧延、引抜き等の加工用に使用される事が多い。数値制御 Numerical Control, NC

工作物に対する工具の位置をそれに対応する数値情報で指令する制御。数値制御は工作機械を対象として使われることが多いが、製図、織布、IC基板の製造などにも用いられる。NCと略称されている。スキッド Skid

車両を制動したとき、タイヤと路面がすべり摩擦する現象を完全なスキッドという。 しかしふつう、車両が方向安定性を失う程度にすべり、摩擦といわゆるころがり摩擦が共存する場合もスキッドとして扱う。スティックスリップ Stick Slip

機械的振動系において摩擦による減衰が負であることに原因する自励振動の一種で、一般に鋭いのこ歯状の付着、すべりの振動模様を示す。摩擦係数がすべり速度の増加とともに減少するときや静摩擦から動摩擦に移る際の不連続的な摩擦低下を含むときに発生することがあり、その周期はすべり速度や系の弾性的性質などによって決まる。ただし、単に摩擦の速度特性だけでなく、摩擦面間の微視的な凝着部の形成、破断も関係するといわれている。スリッパシール Slipper Seal

角形のみぞの中に入れて用いられる往復動用シール。しゅう動面に充てん剤入りフッ素樹脂などの板状のものを用い、その裏側に角形、丸形などのゴム状弾性体を組み合わせて、しゅう動面への接触面圧を与えるようにした組み合わせシール。清浄度 Cleanliness

金属表面、潤滑油、空気など対象として考えている物体、物質の清浄さの度合い。 一定面積または一定容積中に含まれる汚染物の寸法と数または質量によって表す。セイボルト ユニバーサル粘度 Saybolt Universal Viscosity

工業粘度の一種。60mlの試料がセイボルト ユニバーサル粘度計を流出する秒数で示され、動粘度(cSt)からも換算する。単位はセイボルト ユニバーサル秒(SUS)。切削 Cutting

固体を刃物で削り取ること。材料を変形してすくい取り、切りくずを生成する。 「切る」とは変形を与えず分断することであり、切削は「切る」ことではない。 金属切削では、材料に大きなせん断ひずみを与え切りくずとなる。繊維用潤滑剤 Lubricant for Fiber

機織りに際して繊維のすべりを良くするため適用する油。無色で粘度の低いスピンドル油のようなものが使われる。変色を防止するため紫外線安定性が要求される。塩基価 Total Number, Total Base Value

試料1g中に含まれる塩基性成分を中和するのに要する酸と当量の水酸化カリウム のmg数のこと。石油製品では試料のpHが非水塩基性緩衝液のpHより大きいとき、 そのpHまで中和するのに要する酸と当量の水酸化カリウムmg数を強塩基価という。酸価 Total Acid Number, Total Acid Value

試料1g中に含まれる酸性成分を中和するのに要する水酸化カリウムのmg数のこと。 試料がメチルオレンジ指示薬を赤変させたり、非水酸性緩衝液よりpHが小さいとき は、そこまでの中和に要した#数を強酸価という。せん断安定性 Shear Stability

潤滑油が使用中にせん断作用を受け、一時的または永久的粘度低下を起こす場合が ある。永久粘度低下は、油性分の化学構造の変化が原因であり、低下した粘度は元に 戻らない。せん断安定性とはこのような粘度低下に対する抗性という。疎水基 Hydrophobic Group

油と水界面で油の方に配向する原子団。親水基に対するもので、親油基ともいう。 炭化水素基などでは炭素数が多いほど親油性が増し、油に溶けやすくなる。塑性加工 Deformation Processing, Forming

素材に弾性限度以上の応力を加えて塑性変形を生じさせ、切りくずを出さずに所望の形状に成形する方法。圧延、押出し、引抜き、鍛造、板材成形、転造などがあり、同一寸法品の迅速な大量生産を得意とする。ソリューション油 Solution Oil

水に可溶な成分のみで構成された油剤。切削、研削加工には無機インヒビタを主成分とするケミカルソリューション型が、作動液には水溶性ポリマーなどを主成分としたソリューション型が使われている。ソリュブル油 Soluble Oil

水溶性切削油剤のうち乳化剤を多く用い、多量の水に半透明状に乳化して使用されるもの。切削油剤(JIS K 2241)のW2種に相当し、通常30~100倍に希釈して使う。磁力

磁石の異極同士がお互いに引き合う力と、同極同士がお互いに斥けようとする力のことであり、これらは磁気力とも呼ばれています。磁場

磁界のことをいいます。磁力線

磁界内における仮想の力線のことをいいます。磁界

磁気力を及ぼす空間(磁力線が介在する場所)磁性

鉄片を引き付けることやNS極があらわれる性質のことをいいます。磁石

本来の意味は磁性を有する石(磁鉄鉱)のことであるが、現在では人工的に作られた比較的磁性の強い物質のことをいいます。磁極

磁石の中で最も磁力の強い部分をいいます。磁気

磁石の相互作用や電流と磁石の相互作用などの諸現象を伴う一種のエネルギーのことです。磁気誘導

磁石が鉄片などを引きつける現象のことをいいます。磁化力

磁界の強さを表す度合いのことをいいます。磁化

磁界内で物質が磁性を得ることを磁化という。磁性体

磁界内で磁化される物質の総称であり、これには鉄、ニッケルなどの強磁性体 があります。なお地球上のあらゆる物質は程度の差はあるが、そのすべてが磁 性体です。常磁性体

物質を磁場内においた場合、その磁場と同じ方向に磁化される性質。磁束

磁界中の単位面を貫通する磁力線の法線方向成分の総和である。(磁束線の集まり)磁束密度

磁界の強さの程度を表したものです。残留磁束密度(Br)

ヒステリシス曲線において磁界の強さをゼロとした場合、残留している磁束密度。ターボチャージャー

排気エネルギーによりタービンを駆動し、タービンと同軸に設けられたインペラにより空気を圧縮しシリンダ内に供給する排気タービン駆動式過給器。 軸受としては金属の他セラミックのボールペアリングが実用化されています。弾塑性流体

応力が弾性限界までは弾性的な性質を示し、それを越えると塑性を示す流体。 弾性流体潤滑におけるオイルのせん断挙動に関係します。テフロン含浸軸受

粉末冶金法や表面処理法によりすべり面を多孔質化し、この孔に粉末または分散状の4フッ化エチレンを含浸さえ焼成膜とした自己潤滑軸受。度量換算表

度量換算表はこちらからトラクション

転がりすべり状態にある回転体の接触部に作用する接線力。トラクションドライブ

摩擦伝達装置の中で接触面にできる油膜のレオロジー特性で動力を伝えるもの。 実際の接触部では油膜に生じる圧力は、非常に高いため、油膜は厚くても数ミクロン程度で弾性流体潤滑状態で油の状態は弾力性かガラス状の固体になる。トロコイドポンプ

トロコイド曲線に基づいた歯車を使用したギヤポンプ。 コンパクトで低速性能がよく摩擦損失も小さいが、高速時に特性が頭打ちになり、トルク変動も大きい欠点も持つ。ダイ Die

型のこと。ダイスとよぶときはおねじを切る工具。耐荷重能 Load Carrying Capacity

摩擦面の接触圧力が高く、油膜の破断が起こりやすい潤滑条件下で、焼付き、融着などによる摩擦面の損傷を防ぐ性能。 各種極圧試験、アクスル試験などで評価される。耐寒性 Low Temperature Resistance

ゴム製品を極低温にさらすと次第にゴム弾性を失い、硬く、もろくなり、シール機能が失われる。この低温に耐える性質をいう。 評価項目には、低温での硬さ、たわみ性、脆化温度、TR試験値、圧縮永久ひずみなどがある。耐熱性 Heat Resistance, Thermal Stability

ゴム製品を極低温にさらすと次第にゴム弾性を失い、硬く、もろくなり、シール機能が失われる。この低温に耐える性質をいう。 評価項目には、低温での硬さ、たわみ性、脆化温度、TR試験値、圧縮永久ひずみなどがある。耐薬品性 Chemical Resistance

ゴム製品を極低温にさらすと次第にゴム弾性を失い、硬く、もろくなり、シール機能が失われる。この低温に耐える性質をいう。 評価項目には、低温での硬さ、たわみ性、脆化温度、TR試験値、圧縮永久ひずみなどがある。脱脂(めっき用) Degreasing

めっき前の化学的表面処理法の一つ。主に金属表面に付着した油脂分の除去を目的とする。油脂分の種類により処理方法が異なるが、一般の電気めっきでは、アルカリ脱脂、電解脱脂を組み合わせている。鍛造 Forging

金属塊素材にハンマー、プレス、ロールなどの機械を用いて金型や工具を押し付け、所望の形状と鍛錬を与える代表的な塑性加工法。 コンロッド、クランク軸、歯車、スプラインなどの強度部品を成形する。チキソトロピー Thixotropy

分散系の時間依存性の一種で、せん断を受けると時間とともに軟化するが静止するともとに戻る性質。このような特性をもつ流体をチキソトロピー流体といい、グリース、乳化油、ペイントなどがある。チャタリング Chattering

潤滑部でスティックスリップが発生することによって生ずる振動、騒音現象。 冷間圧延の際のロールの異常振動、切削、研削加工時の加工品と工具間に起こる異常振動(びびり)、リミティッドスリップディファレンシャル(ノンスリップディファレンシャル)においてクラッチ板(摩擦板)のスティックスリップに伴う騒音がその例である。中和価 Neutralization Number

酸価、強酸価、塩基価、強塩基価の総称。 指示薬滴定法、電位差滴定法で測定される(JIS K 2501)。ちょう度 Cone Penetration , Consistency

グリースの見かけの硬さで、規定円すいが試料に貫入した深さをmmの10倍で表した数値。グリースにとって最も基本的なものの一つである混和ちょう度と不混和ちょう度がある(JIS K 2220)。貯蔵安定性 Storage Stability

貯蔵中に性状や性能の変化を起こしにくい性質をいうが、潤滑剤については化学的劣化のほかに、成分同士の反応、吸水による変化、重力による沈降、結晶の析出、エマルションの破壊などがある。一般的試験法はないが、目的に応じ、一定条件で一定期間放置して変化を見る。沈澱価 Precipitation Number

試料作動油10mlと沈澱用ナフサ90mlを混合し、規定条件で遠心分離したときに生じる沈殿物のml数。 使用油ではじんあいの混入、摩耗粉、油の劣化生成物によるスラッジなどが沈澱価として測定される。動粘度 Kinematic Viscosity

粘度と密度の比をいう。潤滑油の場合、SI単位では㎡/sで示される。 一般にcSt(=1×10のマイナス6乗㎡/s)もよく使用される。(JIS K 2283)銅板腐食試験 Copper Corrosion Test

よく磨いた銅板を試料に浸し、規定温度で規定時間保った後、銅板の変色程度を調べる。主として腐食性硫黄の存在の目安となる(JIS K 2513,K 2220)。トライボロジー Tribology

相対運動を行いながら相互作用を及ぼし合う表面およびそれに関連する実際問題の科学技術と定義される。従来潤滑学などと呼ばれていた、摩擦・潤滑・表面損傷などを取り扱う工学の分野を表す用語として、1966年にイギリスのジョスト報告で提唱され、一般に用いられるようになった。砥粒 Abrasive

研磨材の粒子のことで、これを粘結剤で固めて砥石にする。ダイヤモンドや人造のものがあり、人造には溶融アルミナ質と炭化けい素質のものとがある。工作物より硬く、切刃に相当するものである。砥粒の粒子の大きさは、粗粒では番に示し、10~220番の粒度、微粉はミクロンで示し、5~80μの粒度をいう。砥粒率とは研削砥石に占める砥粒の容積比率のことをいう。なじみ運転

稼働中に接触面に表面損傷が発生しないように、完全な油膜形成を早期に実現するために適当な条件で初期運転し、表面の粗さを減らして滑らかにする予備運転を総称します。二硫化モリブデン

化学式 MoS2 代表的固体潤滑剤で、グリース、ペースト、油への添加剤、乾燥被膜、自己潤滑性複合材料の添加剤として広く利用されている。大気中より真空中の摩擦係数が低い。粘度指数

潤滑油の粘度ー温度関係表示法。 この値が大きいほど温度による粘度変化が小さい。粘度指数向上剤

油溶性高分子ポリマー 低温では小さく糸まり状に凝集し、高温では溶解性が増し伸び広がった状態になる。 ※1温度変化に伴う粘度変化率低減・燃料消費量の低減・低オイル消費の維持・低温始動性の改善ニートオイル Neat Oil

乳化型圧延油などの水溶性油剤に対する原液日本工業規格 JIS(Japanese Industrial Standard)

工業標準化法に基づき制定交付された国家規格。石油製品の大分類は化学部門(分類記号はK)に属している。また機械関係はB、鉄鋼材料はG、非鉄金属はHの分類記号で示されている。乳化安定性 Emulsion Stability

W/O型エマルションが使用中に転相(W/OがO/Wになること)や破壊(油と水が分離する)を起こさず、安定に存在する程度を表すものです。 一般に、遠心力や加熱などの外的因子を加えた試験で評価します。乳化剤 Emulsifier,Emulsifying Agent

界面活性剤の中で特に油と水の乳化に適したものをいう。 スルホン酸塩、アミン塩、ソルビタン脂肪酸エステル、アルキルフェノールエチレンオキシド付加物など。 水溶性切削油剤、乳化形圧延油、乳化形作動液などに使用する。粘度 Viscosity

流性の粘性の程度をあらわす値。せん断速度に対するせん断応力の比を粘度あるい は粘性係数という。一般にはP(ポアズ)あるいはその100分の1のcPで表すが、 SI単位ではPa・s(=10P)で表す。粘度温度図表 Viscositytemperature Chart

石油系の動粘度ー温度関係が直線になるように目盛を選んだ図表で、2つの温度における動粘度の値から任意の温度での値を推定したり、潤滑油のいろいろな温度における動粘度を比較したりするのに便利である。ASTM D 341に示されており、鉱油について 動粘度ν(m㎡/s)と絶対温度Tの間にlog log(ν+0.7)=AーB log Tなる関係が成立する ことから、縦軸をlog log(ν+0.7)横軸をlogTで目盛ってある。粘度計 Viscometer, Viscosimeter

流体の粘度を測定する計器。測定原理から、 ①ハーゲン・ポアズイユの法則に従い、一定量の試料が毛細管を通って流出するのに要する時間を求める:毛細管粘度計、 ②ストークスの法則に従い、試料中の物体落下速度または気泡上昇速度から求める:気泡粘度計、落体粘度計、ヘプラ粘度計、ビスコレータ、 ③流体中の物体が受ける粘度抵抗から求める:回転粘度計、振動粘度計、平板粘度計、などがある。薄膜潤滑

油膜厚さが表面粗さと同程度あるいはそれ以外の薄い潤滑状態。 流体膜が一部破れて固体接触が混在する混合潤滑、サブミクロンの油膜厚さの弾性流体潤滑、境界潤滑を含む。ビスカスカップリング

高粘度の粘性流体のせん断力を利用しトルク伝達を行う粘性流体継手。 これを動力伝達経路に直列に配置すると4輪駆動車の軸動方式となる。ピストンリング

ピストンとシリンダボア間のガスシールおよび潤滑油の適正供給のためにピストンに装着され、一部に切り欠き部をもつ円環状のばね体。 圧縮リングとオイルリングがあり組み合せて使用します。ピッチング Pitting

すべりを伴いながら転がり接触を繰り返す歯車表面に生じる損傷形態の代表的なもので、小孔を生じる。 表面から亀裂が入り孔に成長するものをピッチング、歯車内部に生じる高いせん断応力により内部亀裂が穴に成長するものをスポーリングという。ひまし油

「ひま」の種から取れる油で、リシノレイン酸のグリセライドが主成分。 レーシング車のエンジンオイル、作動油、ブレーキオイル、コンデンサー油などのベースオイルとして、また摩擦低減剤として用いられる。封入軸受

製造時にグリースをあらかじめ封入した転がり軸受。 通常は潤滑剤を封入したシール軸受またはシールド軸受をいう。フェード現象

摩擦ブレーキの摩擦面で制動力が低下する現象。 摩擦面が制動により高温になることで起こる熱フェードと水、オイルなどが侵入することで起こるウォータフェードがある。 温度が下がると制動力が回復する場合もありますが、摩擦面の変化で制動力が元に戻らなくなる場合もあり、摩擦剤の交換が必要になります。 しばしばクラッチディスクなどで見受けられ、クラッチの修理の原因にもなっています。フェログラフィー

潤滑油中の摩耗粉や異物を磁場により分離して大きさの順に配列する技術。 さらに分離した摩耗粉の量的および質的分析方法として定量および分析フェログラフィーがあります。腐食防止剤

油の酸化生成物や極圧添加剤のような金属との反応性が大きい添加剤による(おもに)非鉄金属の腐食を防止する。金属不活性化剤の機能も有する。不溶解分

ペンタン、トルエンなどに溶解しない潤滑油中の成分。 油の汚れ、劣化の目安となります。フラッシング Flushing

装置や機械の新設時、分解修理組立時あるいは劣化した潤滑油の交換時に、装置内のごみや異物、スラッジなどを除去するための洗浄操作。 通常フラッシング油などを長時間循環させて洗浄します。ベーンポンプ

ロータに出入りが自由なベーン(羽根)を放射状に設け、これをケーシング(カムリング)の内周面で回転摺動させ、ベーン間の容積を拡大・縮小させて液体を吸込み側から吐出側に押し出す形式のポンプ。保持器

転がり軸受の構成部品の一つ。 転動体を内輪と外輪の間から脱落しないように保持し、等間隔に保つとともにお互いに接触しないようにします。ケージまたはリテーナともいいます。ハイポイドギヤー Hypoid Gear

食違い軸歯車の一種。普通は軸角90°であり、外形はまがりばかさ歯車に似ている。自動車に多く使われている。白土処理 Clay Treatment

吸着剤として酸性白土、活性白土を用いて、潤滑油の脱色、脱臭、安定性の向上を目的とした精製法で、パーコレーション法、コンタクト法がある。パッキン Packing

静止部分の密封に用いられるシールをガスケット(固定用シール)というのに対して、回転や往復運動などのような運動部分の密封に用いられるシールをパッキン(運動用シール)といい、接触形、非接触形シールおよびダイヤフラムシール、ワイパリングなどがある。一部の慣習として、ガスケットを含めてシール全体をパッキンと表現することもあるが、一つの言葉を広義と狭義に使い分けることは、まぎらわしいので避けたほうが良い。パティキュレート Particulate

固定微粒子を総称してパティキュレートと呼ぶが、一般的にはエンジンの排出ガス中に含まれるすすを指すことが多い。このすす(微粒子)はディーゼルエンジンの排出ガス中に特に多く含まれる。バレル Barrel

原油の容積を測るのに使われる独特の単位である。1バーレル=約159リットル、ドラム缶1本の容積は200リットルだからその8分目ほどである。原油、重油などをトンで表す場合もあるが、原油の種類によって比重が違うので正確な表現はできないが、大ざっぱにいえば原油の比重はほぼ0.9なので1キロリットルは0.9トンと換算することもできる。ヒートスクラッチ Heat Scratch

圧延加工において圧延油の油膜切れから生ずる。圧延材表面とロール表面との焼付きによるきず。ヒートストリークともいう。引抜き油 Drawing Lubricant

金属素材をダイスまたはプラグ(芯金)の間を通じ、棒、線、パイプ等に加工する引抜き加工において、材料とダイスまたはプラグとの摩擦、摩耗を減らし、引抜き速度、断面減少率を増大させて加工能率と製品品質の向上を図るのを目的として使用する潤滑剤の一種である。比熱 Specificheat

単位質量(通常1kg)の物質の温度を単位温度(通常1K)上昇させるのに必要な熱量(J)。表面張力 Surface Tension

液体や固体表面の分子は分子間力によって内部に引っ張られているため、表面上の直線に直角にその面内で収縮しようとする力が働く。これを表面張力といい、単位はdyn/cmである。負荷 Load

軸受に作用する力。作用の仕方により、静荷重、動荷重、回転荷重など、また方向によってラジアル荷重、スラスト荷重などという。腐食摩耗 Corrosive Wear

気体または液体雰囲気と摩擦面との化学反応が摩耗を支配するような現象。 化学摩耗ともいう。ブライトストック Bright Stock

重質な鉱油基油留分。通常減圧蒸留残さ油を、脱れき、溶剤抽出、水素化精製、脱ろうなどの処理をして精製する。ギヤ油など高粘度油の混合基油として使われる。プレス油 Press Forming Oil

金属板を工具(ダイス)でプレスしていろいろな形に塑性変形させるとき、ダイスと板の界面にあった加工抵抗や板およびダイスの摩耗を防止する潤滑剤の一種。放電加工 Electric Discharge Machining

工具である電極と工作物との間にパルス性放電を発生させて電気エネルギーを与えたとき、工作物の表面は急速に高熱(6000~10000℃)になって溶融気化し、同時に生じる放電圧力と液体の気泡と対流の作用で溶融気化した金属が微粉末となって液中に飛散脱離する。これを繰り返すことによって不要部分を除き、所用の形状にする加工法。ポリアルキレングリコール Polyalkylene Glycol

エチレンオキシド、プロピレンオキシドなどのアルキレンオキシドの重合あるいは共重合によって得られる。粘度指数が高く、流動点も低く、合成潤滑油やブレーキ液、難燃性作動液などに用いられる。ポンチ Punch

①けがき用具の一種。けがき線を明らかにするためけがき線上や中心点にポンチマークをつけるのに用いる。工具鋼製で先端は焼入れしてある。目打ち、センタポンチ、自動ポンチなどがある。 ②棒状をした工具の総称。穴あけ鍛造用のポンチ、ポンチングマシンに用いるもの。深絞りのおす型、板に穴をあけるおす型などがある。反磁性

外部の磁界と反対向きに磁化がおこる性質のことをいいます。反磁性体

反磁性を有する物質のことであり、これには、金、銀、銅などがあります。保磁力(Hc)

飽和まで磁化し、その磁束密度をゼロにするために必要な減磁界の強さ。フェライト磁石

分子式ではMo・Fe203と書くが、ここではMは2価の金属イオンを表し、一般的にはバリュウムフェライト(BaO・6Fe203)、またはストロンチウムフェライト(SrO・6Fe203)などを主成分とした粉末治金法で造られた酸化物磁石のことである。表面磁束密度

表面磁束密度とは、1平方センチメートルあたりどれだけの磁束があるかをあらわす単位(ガウス又はテスラ)です。また、測定個所や磁石の形状等により違いが出てまいります。ですからあくまで目安程度にお考えください。 *10,000ガウス(G)=1テスラ(T) *10ガウス(G)=1ミリテスラ(mT)摩擦係数

摩擦力を垂直荷重で割った値です。摩擦調整剤

潤滑剤の摩擦特性を望ましいように調整します。 添加剤の総称です。摩擦面温度

通常は機械的仕事が摩擦によって摩擦仕事という回収不能な摩擦熱に変わり、接触する両物体に熱伝導して温度を上げています。 見かけ接触面の平均温度を指す場合と、瞬間的局所高温=閃(せん)光温度を指す場合がありますが、後者がはるかに高温となるのが普通です。摩耗 Wear

摩擦による固体表面部分の逐次減量現象。普通は2面から摩耗粉として小片が脱落して減量が行われるが、相手摩擦面に表面部分が移着しあるいは相手から移着された場合や、まれには広く解釈して減量がなくても固体表面の摩擦による変形損傷をも総括して摩耗とよぶことがある。相手面は確定された固体表面であるとは限らず、例えばエロージョンのように浮遊粒子による摩耗も存在する。摩耗防止剤

摩擦面に吸着膜あるいは反応膜などを生成して摩耗を抑制する添加剤です。硫黄化合物、リン化合物、ジチオリン酸亜鉛などが代表的です。固体潤滑剤も含まれます。密閉歯車潤滑

歯車列が空気抜き穴のほかは運転中に開放部のない歯車箱内に配置された歯車装置の潤滑法です。すなわち、低速機では歯車箱を油槽とした比較的安価なはねかけ式油浴給油法、高速または高負荷機では歯車のかみあい点にポンプで温度管理された潤滑油を供給する循環給油法、さらに高速機では圧縮空気で噴霧油を供給するかくはん損失の小さい噴霧給油法があります。メカニカルシール

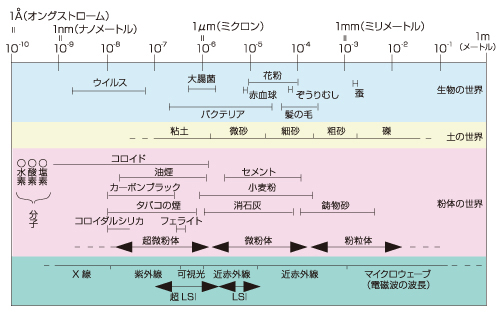

密閉端面の動的変位や摩耗などに追従して軸方向に動くことができる循動環と動かない静止環からなり、ばねなどの予圧機構をもち、軸にほぼ垂直な相対的に回転する密封端面において流体を密封する装置です。ものの大きさの概念